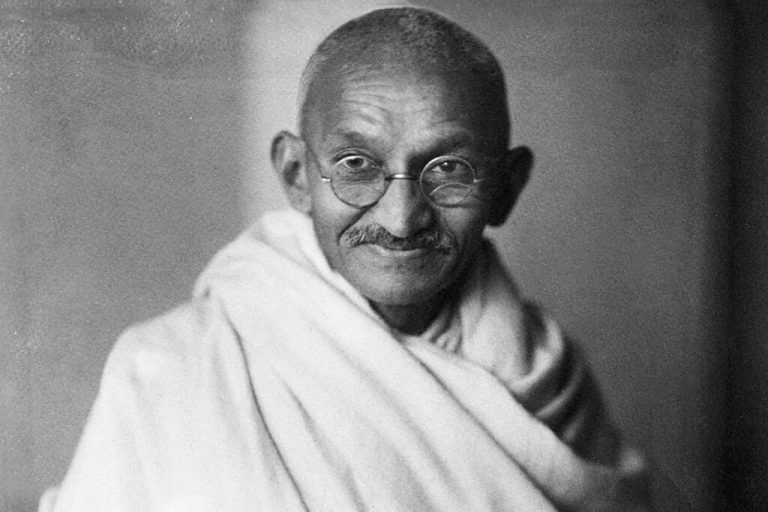

Desde que buscamos retratar a volta dos militares à cena política brasileira, remetemos nesta revista à ideia de Partido Fardado, formulada pelo professor e jornalista Oliveiros Ferreira em seu Vida e Morte do Partido Fardado (Senac, 2000). Embora não nos fiemos completamente à análise de Oliveiros, seu livro trazia dois elementos fundamentais para a compreensão do fenômeno da intervenção dos militares na política brasileira: primeiro, a ideia de que o Partido Fardado – isto é, na definição do professor, a organização formada pelos militares que “se julgam com o direito de interpretar o que sejam a lei e a ordem” e que “na condição de defensor[a] da lei e da ordem, estabelece, motu proprio, o momento em que agirá para cumprir essa determinação constitucional, e a maneira pelo qual o fará” –, se organiza sempre por meio de um totem, isto é, sob a sombra de uma figura destacada, seja pela posição hierárquica, seja por um histórico de heroísmo militar, e que carrega um tipo de apelo carismático. Caxias, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto seriam alguns exemplos na pena de Oliveiros; de minha parte, adicionaria ainda Vargas, Dutra, Eduardo Gomes, Juarez Távora e o civil Jânio Quadros.

Segundo, Oliveiros formula a ideia de que tal organização é impermanente, isto é, se organiza e depois se desmobiliza (como partido) uma vez que sua tarefa esteja cumprida. “O centro aglutinador não tem autoridade sobre quem pretenda seguir suas diretivas […] e ele se dissolve apenas cumprida a tarefa a que se propôs – sendo possível que alguns de seus membros passem a integrar, no momento seguinte, o Estabelecimento Militar”, escreve. O Partido Fardado não seria assim uma organização que constitui um “tipo ideal de ‘sociedade’”, mas uma espécie de comitê organizador transitório que busca sua base social no seio das Forças Armadas, e cujo objetivo tem sempre, antes de tudo, um caráter reformista em relação a elas – seja interno, ou seja, mudar as Forças Armadas; seja externo, isto é, mudar a posição das Forças Armadas em sua relação com o “mundo civil”, as instituições e o Estado.

As duas ideias, a da necessidade do totem e a da impermanência do Partido, se complementam. Já que as Forças Armadas, como instituição de Estado, se organizam por meio da hierarquia, supervalorizando a noção de “honra” e, portanto, do “exemplo”, a figura do totem é fundamental para que a tropa e o oficialato, mobilizados ainda pelo valor da coesão, se disponham a ser base social do partido. De fato, é imperioso para o Partido Fardado que sua forma de organização se confunda com a das próprias Forças Armadas – o que não é o caso de nenhum outro partido, mesmo aqueles que busquem, dentro destas forças, popularizar seu programa.

No entanto, para que isso seja feito, a figura do totem não precisa ser fixa. Uma vez cumprida sua função – isto é, a mobilização de um certo ideário e a coesão da tropa em torno dele – o totem pode, e às vezes deve, ser descartado, seja para que assuma nova posição dentro das Forças Armadas ou fora delas, seja para dar lugar à emergência de um novo totem, que leve adiante a tarefa de organizar o Partido em torno de novas tarefas. Este “comitê organizador” que constitui o Partido Fardado politiza a burocracia para, logo depois, reburocratizá-la em nova forma; das Forças Armadas se faz partido para, do partido, se fazerem novas Forças Armadas: “novas” tanto no sentido de sua forma interna quanto na posição que ocupa na relação sociedade-Estado-Forças Armadas.

Não impressionará o leitor, portanto, que tenhamos insistido com tanta veemência na ideia de que Bolsonaro, desde o início, era descartável para o projeto do Partido Fardado. Esta interpretação, segundo a qual o Partido é o elemento fundamental e o totem o de segunda ordem, embora bastante desconsiderada ao longo do governo Bolsonaro – como também foi desconsiderada a mesma relação, em boa parte até pela historiografia, no que se refere a Vargas e, depois, a Jânio Quadros –, se mostra mais claramente com o ocaso do governo anterior. Não é só que o ex-presidente, hoje nos Estados Unidos, possa voltar às sombras após cumprida sua tarefa, como Villas Bôas fez anteriormente para que Bolsonaro figurasse como torto totem. No caso de Bolsonaro, é necessário que seja descartado, para que uma nova figura possa emergir em seu lugar.

Assim, é mais do que simbólico que, após a derrota nas eleições, o ex-presidente tenha desaparecido, incumbindo das tarefas rotineiras o seu vice e agora senador eleito, o general Hamilton Mourão; que o ex-presidente tenha enfim fugido para o exterior, deixando Mourão incumbido do último dia do governo, no qual fez pronunciamento em cadeia nacional; e, por outro lado, que uma vez acabada a festa lúgubre da campanha à presidência, as vivandeiras tenham ido se amontoar em frente aos quartéis. De fato, tratava-se do encontro da base “bolsonarista” com a verdadeira estrutura que lançou e sustentou o seu líder, estrutura da qual o ex-presidente não foi mais que face carismática e transitória: o Partido Fardado.

Ao longo do próximo governo é que se desenrolará a disputa sobre a direção da direita brasileira. Uma primeira possibilidade é que Bolsonaro mantenha seu papel de liderança. É uma perspectiva improvável, haja em vista não só que o ex-presidente não terá um cargo que lhe assegure uma tribuna, como também que, se não tiver que se ver com a justiça, ao menos deve temê-la. Embora o Partido Liberal (PL) tenha se tornado a maior força da Câmara na cauda de Bolsonaro, é provável que também nele, com os arranjos legislativos entre o governo e os deputados, tão necessários à manutenção das suas bases, Bolsonaro seja paulatinamente abandonado. Sem cargo nem tropa, possivelmente sem liberdade de transitar no País, seria difícil ao ex-presidente manter sua relevância pública. Uma segunda possibilidade é que a direita tradicional consiga reaver seu espaço: foi ela afinal a grande derrotada pela eleição de Bolsonaro em 2018, sem que tenha conseguido se recuperar neste ano. Esta é uma possibilidade mais razoável, mas também difícil: após Bolsonaro, não parece haver mais espaço para uma direita independente que coma com talheres. Aqui é onde entra uma terceira possibilidade: que um novo totem militar surja, articulando a politização da tropa com a herança de uma base civil radicalizada que Bolsonaro deixa para trás.

Certamente, o ex-vice-presidente e senador eleito Hamilton Mourão é um candidato à altura. Nascido em Porto Alegre, filho de general de divisão, Mourão ingressou na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) em fevereiro de 1972, tornando-se oficial em 1975. Formou-se na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), foi instrutor na AMAN e participou da Missão de Paz da ONU em Angola (UNAVEM III) na década de 90, além de ter sido adido militar na Venezuela. Como general, comandou a 2ª Brigada de Infantaria de Selva em São Gabriel da Cachoeira (AM) e a 6ª Divisão de Exército em Porto Alegre (RS). Em 2014, foi promovido a comandante do Comando Militar do Sul, posição que manteve até 2016.

Não foram essas realizações na carreira militar, no entanto, que levaram Mourão à cena política e o habilitaram a candidato a totem. No início de agosto de 2015, o general participou de um programa na Rede Pampa, afiliada da RedeTV! em Porto Alegre, como comandante do Comando Militar do Sul. Fardado, falou sobre sua trajetória e expôs suas opiniões sobre o governo Chávez na Venezuela, as Forças Armadas no Brasil e suas missões constitucionais. Mas falou também sobre o golpe militar de 1964 – “a Pátria tem que ser defendida, às vezes das ameaças externas, às vezes dela mesma. […] O Exército, no século 20, enfrentou por três vezes a tentativa do movimento comunista internacional de se assenhorar e implantar aqui no País um regime que não era o que desejamos. O Exército foi claramente um instrumento da Nação para impedir que a Nação fosse ‘comunizada’” –, sua visão econômica – “a corrupção vai acabar o dia que tivermos menos Estado e mais liberdade. Mais liberalismo, e menos estatal” –, e a Comissão da Verdade – “sair a perseguir velhos, anciãos de mais de 80 anos, quando os problemas que nós temos que enfrentar são outros”.

Falou, ainda, sobre a perspectiva de militares voltarem a governar o país: “existe, desde que eleitos”. “O que falta para as Forças Armadas voltarem a comandar o país?” – perguntou um telespectador. “Sermos eleitos”, respondeu Mourão. Indagado se Bolsonaro, então deputado federal, poderia ser eleito, disse: “pode, pô, se ele conseguir arregimentar os votos […] Bolsonaro é meu contemporâneo de academia militar […] não existe dentro do Exército nenhum tipo de animosidade com o Bolsonaro, muito pelo contrário […] O Exército o considera um dos nossos, nada mais do que isso.”

Em outubro daquele ano, o segundo filho do ex-presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, publicou um trecho da entrevista de Mourão em seu canal de YouTube. De acordo com o que disse um assessor do general às jornalistas Juliana Dal Piva e Daniela Pinheiro, foi este episódio que aproximou Mourão de Bolsonaro: “As falas do general chegaram a Bolsonaro, que pediu para ir ao mesmo programa, devolveu os elogios e ainda vaticinou: ‘Mourão não vai para a reserva daqui a dois anos. Ele vai estar com a gente em Brasília’. […] Até as entrevistas na TV Pampa, Mourão e Bolsonaro se conheciam superficialmente.”

Em 17 de setembro de 2015, um mês após sua entrevista à TV Pampa e ainda como comandante do Comando Militar do Sul, durante uma palestra para o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR), Mourão convocou a tropa para um “despertar para a luta patriótica” e fez críticas indiretas à “classe política” e diretas à presidenta Dilma Rousseff. Segundo Mourão, “a mera substituição da PR (presidente da República) não trará mudança significativa no ‘status quo’”, mas “a vantagem da mudança seria o descarte da incompetência, má gestão e corrupção”. No mês seguinte, seu comando fez uma homenagem ao torturador Brilhante Ustra. O episódio gerou uma crise, que acabou na exoneração de Mourão do comando e sua transferência para a Secretaria de Economia e Finanças do Exército.

Dois anos à frente, com Dilma já afastada e Temer como presidente, o general Mourão, ainda na ativa e servindo na mesma Secretaria, fez uma palestra em uma loja maçônica de Brasília e falou sobre a possibilidade de uma intervenção militar. “Na minha visão, que coincide com a dos companheiros que estão no Alto Comando do Exército, estamos numa situação que poderíamos lembrar da tábua de logaritmos, de aproximações sucessivas. Até chegar ao momento em que ou as instituições solucionam o problema político, pela ação do Judiciário, retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou, então, nós teremos que impor isso.” Apesar do golpismo flagrante, o general acreditava então que o Judiciário devia dar “solução ao problema político” – isto é, impedir Lula de concorrer. Hoje, considera que o STF está fora de seu lugar constitucional, que tem extrapolado seus limites institucionais e que invade a competência de outros Poderes, por ter servido como contenção a algumas das condutas criminosas do governo Bolsonaro e seus apoiadores.

Também em 2017, em novembro, Mourão fez uma palestra no Clube Militar, intitulada “Uma visão daquilo que me cerca”. O general da ativa, que já era apontado como candidato à presidência do Clube, falou ali sobre a sua visão sobre os conflitos na América Latina, o Foro de São Paulo, a questão climática e a Amazônia, o narcotráfico, o “ativismo homossexual” e a “questão de gênero” (com a decorrente “destruição da família”), os governos Lula e Dilma – “o poste que ele [Lula] arrumou para eleger”, nas palavras do general – e as eleições de 2018, que segundo Mourão poderiam não ocorrer caso a participação de Lula fosse permitida. No mês seguinte, em mesma palestra – esta no Clube do Exército, promovida pelo grupo de extrema-direita militar Terrorismo Nunca Mais (TERNUMA) –, declarou: “Nós estamos vivendo a famosa ‘Sarneyzação’. Nosso atual presidente, [Temer], ele vai aos trancos e barrancos, buscando se equilibrar, e, mediante um balcão de negócios, chegar ao final do seu mandato.” Na mesma palestra, também demonstrou simpatia pela candidatura de Bolsonaro, dizendo que as Forças Armadas a apoiavam. Pelas declarações, foi afastado do cargo na Secretaria de Economia e Finanças e enviado para a Secretaria-Geral do Exército.

Desde que criara sua primeira crise artificial, em setembro 2015, até sua ida para reserva, em 28 de fevereiro de 2018, as punições ao general, sob o governo Dilma (gestão Aldo Rebelo) e Temer (gestão Raul Jungmann) se restringiram a mudanças de cargo. Fundamental para a impunidade do general foi a atuação (ou a inação) do comandante das Forças Armadas, o general Villas Bôas, que em conversas com ministros da Defesa escuderia suas decisões frente aos atos flagrante de quebra de hierarquia, desde 2015, na necessidade de “não criar mártires”. O Exército dizia então que o único responsável “por expressar o posicionamento institucional da Força” era seu comandante, sugerindo que as palavras de Mourão eram sua opinião pessoal. Posteriormente, o próprio Villas Boâs, como comandante das Forças Armadas e com apoio do Alto-Comando do Exército, repetiria as mesmas posições, no famoso episódio do tuíte do general.

As polêmicas de Mourão aumentaram não só sua influência entre os militares, da ativa e da reserva – ele seria eleito ao Clube Militar por aclamação, sem competidor, defendido por Augusto Heleno, à época apresentado como “ex-comandante no Haiti”, em razão de suas declarações na loja maçônica – como também na sociedade em geral, o “mundo civil”. Ainda em 2015, o atual candidato a totem apareceria em manifestações na forma de boneco (ou totem) inflável. Com as declarações na loja maçônica de Brasília, seu nome foi citado e discutido inclusive na maior emissora do País, a Rede Globo, durante a participação de Villas Bôas no programa Conversa com Bial. Nada mal para um general até então, em geral, desconhecido pelo público. É de se ressaltar que essa influência estritamente política, na sociedade, na caserna e na reserva, foi garantida a Mourão a partir da sua posição burocrática enquanto general da ativa. O ato totêmico militar consiste precisamente em disputar a obediência hierárquica com a obediência carismática: no caso de Mourão, teve no mínimo o consentimento prático do comandante Villas Bôas, no máximo seu apoio.

Do Clube Militar, uma bancada no Congresso

Após sua passagem à reserva para ser candidato a vice de Bolsonaro, Mourão se tornou presidente do Clube Militar, em maio de 2018. Ali, sua gestão foi marcada pelo esforço de aumentar a participação política do Clube e de, a partir dele, formar uma “bancada militar” no Congresso. “A ideia é que os candidatos que apoiaremos se orientem por esses princípios. Queremos formar uma bancada dentro do Congresso. Para, a partir daí, iniciar um processo de mudança no Brasil”, afirmou o general à época. “Somos a casa da República. O clube quer somente retomar o papel que tinha em sua gênese. […] Nós estamos cumprindo aquilo que consideramos nosso desígnio.”

Na sua gênese, o Clube Militar foi um importante componente das indisposições militares com o Império, no final do século 19, que ao fim levariam à instauração da República por meio de um golpe militar. Foi no esteio da chamada “Questão Militar”, após a guerra do Paraguai, que o Clube foi criado.

A Questão Militar teve início em 1883, quando o tenente-coronel Antônio de Sena Madureira – também por meio dos jornais – se opôs a um projeto de lei do Visconde de Paranaguá que obrigaria os militares a contribuir com o montepio, espécie de previdência. Punido por sua oposição na imprensa, Madureira se torna uma espécie de herói (ou totem) entre seus camaradas militares. Um novo incidente é provocado por Sena no ano seguinte, quando o tenente-coronel leva o jangadeiro Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar, a uma visita à Escola de Tiro do Rio de Janeiro. Francisco havia se consagrado no movimento abolicionista por ter se recusado anos antes, no Ceará, a transportar para os navios negreiros escravizados que seriam vendidos no Rio de Janeiro. Nessa ocasião, Sena é punido com a transferência para o Rio Grande do Sul. Com as polêmicas crescendo na imprensa liberal, que abre colunas especiais para os militares, disputando a hegemonia em meio à classe, o ministro da Guerra do Império, Alfredo Chaves, proíbe aos militares as discussões na imprensa. Daí emerge Deodoro da Fonseca, presidente da Província e Comandante de Armas do Rio Grande do Sul, que defende Sena Madureira, recusando-se a cumprir a proibição de Chaves e escalando a crise. Em 1885, novas polêmicas: o coronel Augusto da Cunha Matos, membro do Partido Liberal, denuncia seu comandante, membro do Partido Conservador, como corrupto. A polêmica se estende até a Câmara de Deputados, onde Cunha Matos é denunciado como um intriguista político. O coronel se defende por meio da imprensa liberal, e é punido com dois dias de prisão – ressurge Sena Madureira, que também parte em sua defesa na imprensa.

Em 1886, alunos da Escola Militar da Praia Vermelha fazem uma manifestação em apoio ao marechal Deodoro da Fonseca. Em 1887, o general chega ao Rio junto de Sena Madureira, e ambos são ovacionados como heróis pelos cadetes. Com a oposição crescendo, D. Pedro II demite o ministro Alfredo Chaves e concede perdão aos três militares. Em 12 de fevereiro de 1887, os militares fundam o Clube Militar e elegem Deodoro seu presidente. Dois anos à frente, em novembro de 1889, o Clube será a base para “tirar a classe militar de um estado de coisas incompatível com a honra e a dignidade”, nas palavras proferidas por Benjamin Constant durante reunião do dia 9. Dois dias depois, Constant, Rui Barbosa, Aristides Lobo e Quintino Bocaiúva visitarão o marechal Deodoro, aquele que havia acolhido Sena Madureira, para que o totem ponha a tropa em marcha. De fato, no dia 15, ela marcha, e é o totem quem assume como presidente do Brasil. Além de Deodoro e Constant, Hermes da Fonseca, Alcides Gonçalves Etchegoyen, Gaspar Dutra e Góes Monteiro também passaram pela presidência do Clube: é a isso que se referia Mourão quando falava da “gênese” do Clube Militar; um processo bastante similar ao que ele mesmo estimulara com suas contínuas declarações, acolhidas na imprensa, que serviram como verdadeiro trampolim para seu projeto político.

Três meses se passaram, desde sua posse como presidente do Clube Militar, até que Mourão fosse anunciado como candidato a vice de Bolsonaro. Ele foi o quinto escolhido, de uma lista que incluiu o senador Magno Malta (à época pelo PR, hoje no PL), o general Augusto Heleno (ex-ministro-chefe do GSI), a advogada Janaína Paschoal (então no PSL), e o descendente da família real Luiz Philippe de Orléans e Bragança. O convite a Luiz Philippe gorou na véspera da apresentação da chapa porque Bolsonaro teria recebido, de “amigos da PF” (na versão da jornalista Thaís Oyama em seu livro “Tormenta”) ou de um coronel do Exército (na versão contada por Bebianno ao El País) um dossiê que trazia fotos do príncipe participando em “surubas gays” e a informação de que ele participava de um grupo que espancava moradores de rua – informações negadas por Luiz Philippe. O dossiê fez com que Bolsonaro decidisse por Mourão, embora os documentos da chapa, com o nome de Luiz Philippe como vice, já tivessem sido enviados ao TSE. Mesmo assim, no 5 de agosto, último dia permitido pelo TSE para que a chapa fosse anunciada, o nome do general Mourão foi aplaudido numa convenção do PRTB no Esporte Clube Sírio, em São Paulo, quando Bolsonaro o anunciou como seu vice. Como dissera na sua entrevista à TV Pampa, três anos antes, o general embarcava numa vereda para dois militares “serem eleitos” e “voltarem a governar o país”; como afirmara quando na presidência do Clube Militar, corria para cumprir aquilo que considerava seu desígnio. Seguindo a mesma estratégia de tensionamento e abertura de polêmicas usada por seus antecessores durante a Questão Militar, Mourão não fundou nova República, nem tomou posse como presidente, mas embarcava como vice numa chapa que sairia vitoriosa. Talvez, inspirando-se ainda na política militar do fim do século 19, Mourão embarcasse na chapa tendo na mente o marechal Floriano Peixoto, vice-presidente a partir de fevereiro de 1891, que tomaria o lugar do presidente Deodoro da Fonseca, em novembro daquele ano, após Deodoro fechar o Congresso e ser respondido por uma revolta da marinha apoiada por Peixoto.

A facada e o general candidato

Os temas discutidos por Mourão em 2015 durante sua entrevista na TV Pampa que acabaram por florescer como fatos na cena política em 2018 não se restringiram à possibilidade de militares voltarem a dirigir o País, serem eleitos, e a Bolsonaro conseguir “arregimentar os votos” necessários para sua empreitada. Num curioso acaso histórico, ao tratar da tese de que a morte do ex-presidente João Goulart em 1976 teria sido decorrente de um envenenamento, Mourão dispararia naquela entrevista uma frase à qual eventos posteriores dariam tom satírico: “São coisas que não fazem parte da nossa cultura. Nós não temos cultura de assassinar presidente, pô. Não é da nossa cultura. Cultura de assassinar presidente é em outros lugares do mundo. Não é da nossa”.

À afirmação do general, já então, faltava a verdade. Em julho de 1930, João Pessoa, presidente (governador) do Estado da Paraíba e candidato a vice-presidente vencido nas eleições de março, foi assassinado com dois tiros disparados por João Dantas em uma confeitaria na cidade de Recife. O crime serviu como estopim para a Revolução de 30. Duas décadas depois, em 1954, o deputado udenista Carlos Lacerda sofreria um atentado na Rua Tonelero, no Rio de Janeiro. O crime motivou forte oposição militar a Getúlio Vargas, levando-o ao suicídio em 24 de agosto daquele ano.

O atentado que mais bem desmente Mourão, no entanto, ocorreu em 1897, e teve como alvo o presidente Prudente de Morais. No dia 5 de novembro daquele ano, Morais, acompanhado por seu vice, Manuel Vitoriano, e o ministro da Guerra, Carlos Machado de Bittencourt, participava de uma cerimônia no arsenal do Exército, no Rio de Janeiro, para receber as unidades que retornavam da guerra de Canudos. O soldado Marcelino Bispo do Santos, que fora ferido durante a guerra, avançou com seu revolver contra o presidente, para matá-lo durante a recepção. Em meio à luta para imobilizar o agressor, Marcelino sacou uma faca e acabou ferindo o ministro da Guerra de morte. “O assassino fora encorajado por um grupo de conspiradores que desejavam livrar-se de Prudente e instituir um regime jacobino, radical. […] A tentativa de assassinato foi fruto de uma conspiração na cúpula. O vice-presidente estava envolvido, e o ex-líder do governo no Congresso, Francisco Glicério, fugiu para São Paulo. […] Entre os conspiradores estava um grupo de oficiais que haviam participado da revolta na escola militar em maio de 1897, e dois secretamente haviam conspirado no Clube Militar”, escreveu Frank McCann. Apesar do atentado não ter tido desdobramentos tão relevantes quanto os contra João Pessoa e Lacerda, “o prestígio do presidente [Prudente de Morais] foi às alturas quando ele compareceu sem escolta ao funeral do ministro da Guerra, sendo aclamado nas ruas por sua bravura. […] O atentado contra sua vida não apenas fracassou: produziu efeito contrário ao desejado. Se ainda restava alguma possibilidade de os florianistas usarem a vitória sobre Canudos para tentar enfraquecer ou derrubar o presidente, a mácula trazida para a causa com o assassinato de Bittencourt e o atentado contra Prudente de Morais minaram o apoio civil e militar. O atentado fortaleceu Prudente, possibilitou a realização de eleições em março de 1898 e a transferência regular da presidência a Campos Sales em novembro”, completa o historiador.

Se o atentado contra Morais no final do século 19 resgatou sua popularidade, barrando aos militares o caminho do poder e permitindo ao presidente terminar o governo e transferí-lo a Campos Sales, uma outra facada, esta desferida contra o então candidato Jair Bolsonaro na véspera do feriado da Independência e a um mês do primeiro turno das eleições de 2018, abriria o caminho da presidência para a chapa militar. Mourão se equivocava: o Brasil tinha uma estranha cultura de repetir a História por delirantes veredas, nas quais costumaram se encontrar os atentados políticos e o poder militar.

Este artigo é parte de uma série, publicada em várias partes. Esta é a primeira parte.